おはようございます。

ニセコさん、なかなか雪が降りません・・・

ホームゲレンデであるニセコモイワスキーリゾートは明後日の29日にオープン予定なのですが、この降雪のペースではかなり難しそうです・・・

まだ今日、明日と残っておりますので、この2日間の雪に期待しましょう。

さて、いきなり専門的な話題となるのですが、実はスキー教程が2024年10月に改定版が発行されてからずっと個人的に迷っておりました(てか疑問に思っておりました)「足部・足関節の動きの名称」につきまして、個人的にかなり迷ったのですが、身体を勉強しているものとしてはやはりモヤモヤするといいますかスッキリしませんので、足部・足関節の動きの名称を最新のものをレッスンで用いることといたします。

ということで、少し専門的なお話になってしまいますが、下に詳しく書いていきますのでご興味のあるお客様は最後までお付き合いください。

◆足部・足関節の動きの名称は2021年9月に変更されている

これ、理学療法士さんや整形のドクターさんでは当たり前になっていると思いますが、実は足部・足関節の動きの名称は2021年9月に「日本整形外科学会」「日本リハビリテーション医学会」「日本足の外科学会」の3学会の承認を経て測定法が改定され、2022年4月に発行されているんですね。

これによりますと、日本で用いられておりました用語と、国際的に用いられている用語に違いがあるので、いっそのこと2022年4月からは国際的な用法に合わせて日本でも使っていこうということで改定されたそうなんですね。

大きな変更点としましては従来の「内返し・外返し」と「回内・回外」が入れ替わったというところが大きな変更点となっているんです。

もっと細かくみれば、例えば足首の「内転・外転」の「基本軸」が「第1中足骨と第2中足骨の中央線」、簡単に言えば「親指と人差し指の間」だったものが、改定後は「第2中足骨の長軸」、つまり「人差し指に向かって真っすぐの方向」に変わったりなどがあるのですが、まぁ我々はPTでもDrでもありませんのでそこまでは把握していなくてもよいのかなと。

で、その「じゃあその内返しやら回内やらはどんな動きなのよ。」っていう部分は後ほど詳述いたしますが、個人的になぜモヤモヤしていたかということを先に書いておきますね。

◆2024年10月に改訂された最新版の日本スキー教程に載っている足関節の動きの名称に違和感があった

答えから書きますと、現在の日本スキー教程のP171に掲載されております足関節の動きを指す名称で、

「足関節の内反」

「足関節の外反」

という名称が出てくるのですが、この部分に非常にモヤモヤしていたんですね。

といいますのは、この「内反・外反」という名称は、運動(動き)の名称でなはなく、例えば怪我や病気などで「変形した」その「形」を指す用語でして、単にその関節がどういう形になっているかを示す「形状」を指すときに用いる用語なんですね。

後ではまた詳しく書きますが、「内返しになった形状を内反」「外返しになった形状が外反」なんですよ。

でね、ここで多くの人は「同じようなもんだし、実際に動いたらそういう形になるんだから別にいいじゃん」っていうと思うんです。

で、実際にそれでも通じると思うのでそれはそれでいいとは思うんです。

思うんですが、僕のような屁理屈ばかりの細かな人間は「や、でも実際はそうじゃないし・・・」と思ってどうしても納得できないんです(笑)

屁理屈を書けば、

「じゃあ内旋とか屈曲とか内転とか運動の用語を使うなよ。」と、

「単純に太ももとか膝とかつま先を内側に絞ったり捻ったりしてターンしたい方向に向けてちょ。テヘペロ。」

くらいに書けばいいじゃんと、なにも小難しく専門用語を用いなくてもいいじゃんと、専門用語使うなら細部まで統一してよと、だって教程が発行される2年前にはもう用語自体が改定されているんだからと、このように天邪鬼が発動して考えてしまうからなんです。

ほんと困った人ですよね(笑)

なので、25-26シーズンよりニセコようていスキースクールではレッスンにおける足首付近の運動をお伝えする際には

「内返し・外返し」

を、教程の「内反・外反」と同義で用いることといたします。

だってスキーは運動だもの。

怪我等で変形した「形状」ではないもの。

動いたからそうなるんだもん。

止まっていないでしょ?

ったく・・・

ふぅ・・・

一通り毒を吐いたら少し落ち着きました(笑)

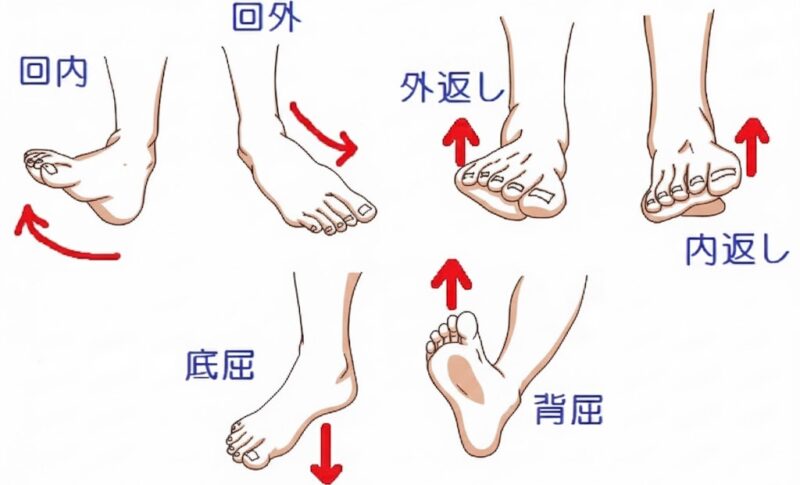

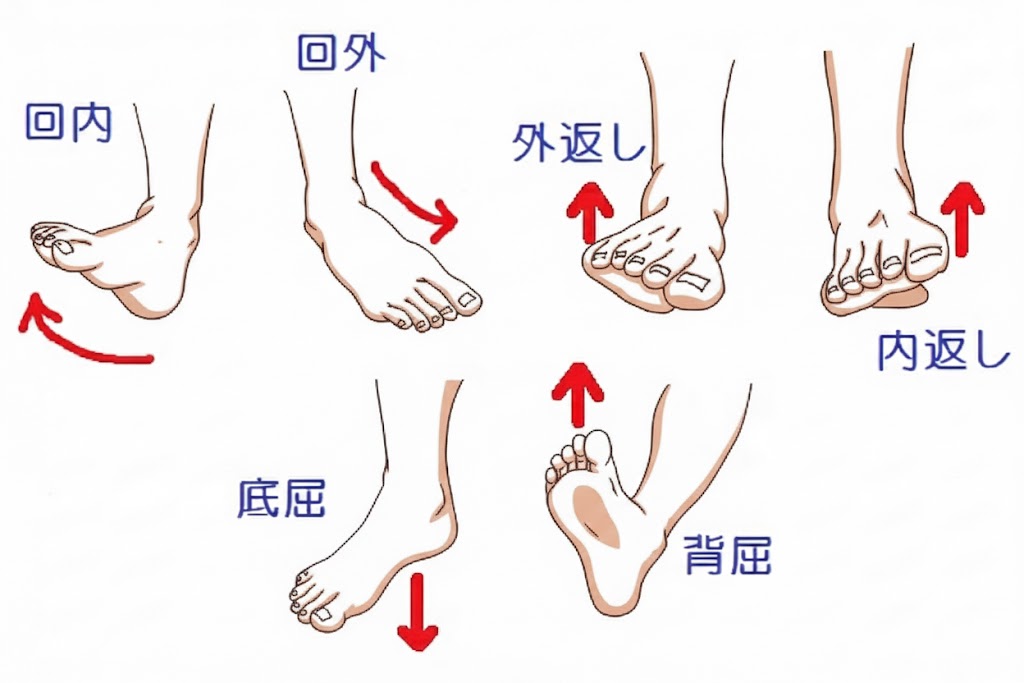

ということで、この後は「内返し」「外返し」「回内」「回外」「背屈」「底屈」などを詳しく見ていきますね。

◆「内返し」と「外返し」

・「外返し」は小指側を持ち上げる運動→主に外脚側のブーツの中で行っていきたい運動。

・「内返し」は親指側を持ち上げる運動→主に内脚側のブーツの中で行っていきたい運動

◆「背屈」と「底屈」

・「背屈」は、つま先を持ちあげる方向に動かして足首を曲げる運動→スキーでは前傾角がついたブーツを履くので、必然的に背屈傾向にある→しかしながら、意識しないと背屈が緩む(身体が遅れるなどで)方向に動いていしまうので、「常に背屈しようと心がける=足首を入れる」という意識が不可欠

※ここで出てくる疑問は「足の指は?持ち上げる?それとも曲げる?」という論争ですが、個人的には足指は常に「持ち上げる」という運動を継続した方が上の「背屈」が緩まないと考えておりますので、足指は「持ち上げる」を推奨しております。で、この足指を持ち上げる運動は「足指の伸展」という用語を用います。なので意識するのは「背屈」よりも「足指の伸展」です。

・「底屈」はつま先を下げる方向に動かして足首を伸ばすように動かす運動→スキーでは個人的にほとんど必要ない動きだと考えております。(除くコブでトップを大きく下げる時)

◆「内転」と「外転」

・「(足首とつまさきの)内転」は、つま先を身体中心方向(内側)へ向ける運動→スキーでは、特に小回りのターン前半の外脚側で多く用いる運動

・「(足首とつまさきの)外転」は、つま先を身体中心方向とは反対側(外側)へ向ける運動→スキーでは、特に小回りのターン前半の内脚側で多く用いる運動

◆「回内」と「回外」

・「回内」は、背屈+外転+小指をもち上げる運動→覚えやすいのは、回内は土踏まずを身体の中心方向(内側)へ向けると回内になりやすい。スキーではこの組み合わせは用いませんね。なので覚える必要はありません。

・「回外」は、底屈+内転+母趾側を持ち上げる運動→覚えやすいのは、回外は土踏まずを身体の中心方向とは反対(外側)へ向けると回外しやすくなる。これもスキーでは用いない運動です。

ということで、大変長くなり、また屁理屈が充満したブログとなってしまいましたが、今シーズンは上記の内容でお伝えしてまいりますので、お客様各位におかれましてはお覚悟ご了承ください。